人間動物園—— 專訪浮果《老鼠發電廠》

文|翟翱

2020-09-22

三十多歲的浮果自言是一個內向的人,「從小到大,我都是班上最安靜的,大部分時間都在觀察人。」與此同時,他寫小說,經營個人文字平台《浮果誌》,最久的文章可上溯至2007年。他的臉書貼文則活潑得很,有插畫、攝影,包括自畫像與自拍照。現實之外,浮果絕不內向。

線上與線下的浮果看似矛盾,我卻以為不是對世間有著由衷的好奇,寫不出《除念師阿平》、《八爺》、《老鼠發電廠》等探問人情的作品。尤其新作《老鼠發電廠》,寫一個善於隱藏自我的偷竊狂,不光是物質上的偷,連他人的幸福都想竊取,無道德如同「沒有一隻老鼠會為了咬壞電線而懊惱」。

浮果/著

聲音流瀉小說世界

浮果的筆名來自讀書時代常去的甜點店「Flügel」,「這個字在德文裡是『翅膀』的意思,不過現在搜尋『浮果』只會出現福建泉州的炸粿別名。」大學及研究所讀圖書資訊,在市立圖書館工作已九年。

他通常下班後吃飽飯開始寫,規定自己每天寫兩千字,「其實是簽了鏡文學的作者約才培養的,以前我是三天晒網兩天捕魚。固定寫,靈感來得比較快,也比較容易進入狀態。」

浮果寫作有個神祕習慣:靠聽音樂進入寫作世界,而且視作品搭配不同的音樂。「《老鼠發電廠》的主角喜歡聽爵士,寫這本時我狂聽爵士樂,因為我覺得聽爵士的人多半喜歡跟人分享,卻往往很難找到理解他的人,這也符合主角的設定。寫第一本完結的長篇《八爺》,聽坂本龍一的音樂;寫《恆河沙等身布施》聽金剛經;寫《動物偵探》聽白噪音。因為系列作《除念師阿平》很貼近生活,寫作時我打開窗戶,讓外面的聲音帶自己走。」

浮果之前在服務視障朋友的啟明分館任職六年,需要模擬練習視障者的導覽服務,或接受黑暗視覺體驗,「大概也因為這樣,才讓我本來就很敏銳的聽覺,更有感受力。」

談到圖書館工作,浮果說,「你們是不是以為在圖書館工作很浪漫,可以整天看書?其實我們能碰到書的時間只有書還回上架時。」儘管身在書堆,忙的都是人的問題。他的工作單位是「參考諮詢服務」,業務包括回覆索資,民眾陳情,以及各式閱覽規定有寫,人們卻懶得讀的疑問事項,「所以最好的辦法是,把情緒抽離。」

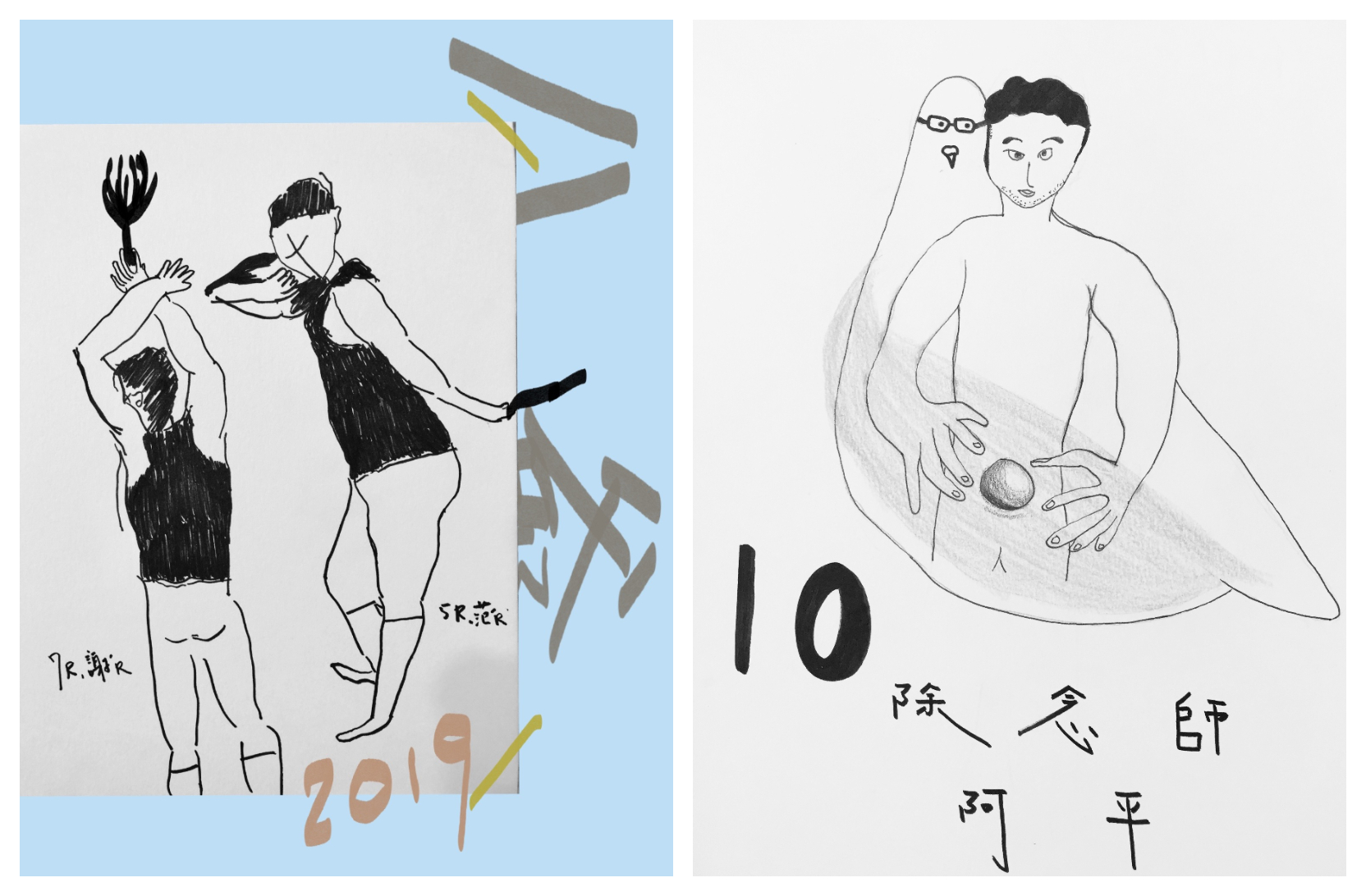

▲浮果喜歡畫畫,也自己畫小說封面。他的小說常透露對人際關係的焦慮或疑問,畫筆下的人物線條簡單,卻顯得若有所思。

努力遮掩鼠色的心

我想到《老鼠發電廠》主角「俊宏」。他自小情感破碎,對人際關係不抱期待,

從自己的三叔那練就偷兒本事,開啟無盡的偷竊慾望。長大後,他戴上平凡人的面具,安分成家,做著不上不下的工作,藉此遮掩鼠色的心,直到不小心摸走黑幫老大的東西,捲入地下交易與黑白兩道。於是,他一面小心翼翼的犯罪,一面悉心維護正常生活。到頭來,兩者竟如此相似。

浮果稱《老鼠發電廠》是本人物誌,不止有主角故事,眾多配角乃至反派都在其中活出了聲色,「這本小說的起點是,想寫一個停不下來作惡取悅自己的人,同時,你又無法討厭他。」浮果把主角俊宏寫得像混世魔王,一路過關斬將,只是無關正義,為的是飽足快樂的慾望。

「寫小說時,我重看日劇《四重奏》,當劇中揭露有人是偷了別人的身分存活,我們才知道她堪的過去。這讓我想,『偷』這件事竟可以讓一個人活著。加上看到國中小學校長收午餐廠商回扣的新聞,便想把這個公共議題跟小偷結合。此外,我看漫畫《JoJo的奇妙冒險》,裡頭有個大魔王叫吉良吉影,讓我也想寫一個從頭到尾都凌駕在他人之上的角色。」

因此,《老鼠發電廠》不光是壞人的故事,還有壞人的辯證——小偷與大盜,為一己快樂而犯罪與破壞公共利益者,能否放在天秤上衡量?不過浮果沒放過讓讀者思考的機會,到最後我們才知道主角的對手也有其曲折來歷,「我希望讀者也能同情他。」

▲《老鼠發電廠》最後急轉直下,主角成為一道永遠的謎。浮果說,「我們無法完全理解一個人,對他人永遠帶著疑問過活。」正因如此,浮果才樂此不疲的透過玻璃窗觀望眾生相吧。(圖/鏡文學)

寫作也除自己心魔

對筆下角色心有所愛,但浮果說他無法與人發展太親密的關係,「我對情緒勒索很敏感,別人勒索我,我就翻臉閃人。」所以他習慣人與人之間保持乾淨的安全距離,同時為此困擾,「當我不了解一個人,就無法跟他聊天,所以沒辦法跟陌生人尬聊。在網路上跟人聊天,對我來說也很難,因為文字看不出人的情緒。」

浮果的系列作《除念師阿平》靈感便來自對關係的緊張,「當時我在騎機車,想到跟交往對象常常吵架,就像有人在你心裡裝了一顆定時炸彈,隨時會引爆。」因此,他在小說裡把人之間的羈絆具象化成可威脅、控制人的「念」。主角幫人除念,作者則為自己除去心魔。

會抗拒對感情執著嗎?浮果說,「我一向不執著,反而享受看著身邊執著的人,覺得有趣。」人間是他的動物園,人與人的情感在浮果筆下則像債與償,就像《老鼠發電廠》中俊宏想的:「他認為家人之間是一種偷竊的關係。丈夫從太太身上偷取恩愛,太太從丈夫身上得到保證,小孩對父母的予取予求跟搶劫無異,父母對小孩的期待也是一種勒索。」我懷疑這也是浮果的心底話。

浮果說,從小家裡彼此之間都保持一定距離,爸媽極少情緒勒索他,「不過現在或許是因為我媽年紀大了,開始會情緒勒索。有時我在家寫作,躲到樓上寫,我媽就說你為什麼不在客廳寫。或是當我不想說話,我媽也無法理解為何同住一個屋簷下,我會『不想』說話。」

過了一會兒,浮果繼續說道,「其實我後來有發現原因,我外公外婆過世得早,所以我媽不得不依賴我跟我姐,但我就是想逃離。」人之間的情感是不求回報,還是債與償?似乎端看你在什麼位置。我想這問題若問浮果母親,她也會有自己的回答。

我隔著咖啡剩半的玻璃杯看浮果,霎時錯覺我倆在玻璃窗兩端。或許是世間太繚亂,浮果的小說讓各人待在各人的櫥窗裡,安靜的看與被看。

不止是影子的角色

我問浮果,無法與人建立親密關係,會影響寫作嗎?浮果沉思片刻道,「這讓我花更多時間去塑造角色,所以《老鼠》寫成了人物誌,每個角色都有自己的故事。以前我在乎的是畫面,一旦角色多了,人物就會淡薄。到了這本我讓每個人都不一樣。他們不是虛空的影子。」

《老鼠發電廠》寫眾生相,裡頭哪個角色最得浮果的心?浮果說,「主角的啟蒙師父三叔。因為這角色參考了我真實生活中的三叔,他是家族裡愛喝酒常闖禍的人物,一度家裡人都遠離他,我現在想起來有點後悔。因為三叔從小是夾在中間的孩子,可能想做一番事包括闖禍引人注意。當年他到家裡工廠找我們,我們都會逃走不理他。」

小說裡,主角俊宏一輩子想獲得肯定,然而肯定他的人都不在了。「這就是人與人之間的距離,在某個時刻交會後平行,之後逐漸遠離。」

不過人與人拉開距離,不妨礙浮果建立他的人間動物園。接下來,他想寫一個神像雕刻師跟和尚相愛相殺的故事,「他們以前是雙胞胎,其中一人變成死胎。轉世後,他們像同極的磁鐵,距離越近,彼此就彈得越遠。」

小說靈感源自三、四年前浮果在交友軟體上遇到的和尚網友,「我到他家,看到他的袈裟,他頭上還有戒疤。我問他,和尚可以玩交友軟體喔?他說,『是人都有情慾,跟你說沒有情慾,一定是假和尚。』當下我覺得這樣很褻瀆,就跑走了。」

浮果半帶羞赧的笑了。我想到小孩都會用玻璃杯蓋住蟲子或小動物,後者在其中焦灼竄動,小孩看並笑著。現在,那和尚也在裡面了。